创新创业|高校争夺战中宁波如何异军突围?

- 2019-01-09

- 来源:环杭州湾新经济观察

现代社会中,高校与城市已形成相互促进、共同发展的利益共同体,一座城市拥有高校的数量和质量,往往直接关乎其科研创新力、社会影响力以及城市活力,也与城市的形象、知名度息息相关,甚至决定了这座城市未来的发展。因此,处于高等教育洼地、高校数量极少的城市纷纷加入高校争夺战,以引进国内外名校到本地办学来弥补高等教育的短板,部分高等教育实力与经济实力不相匹配的沿海发达城市,已逐步成为高校争夺战中的排头兵。当前,我国高等教育领域已初步形成了“南深圳、北青岛”的新一轮名校集聚区。本文试图从深圳、青岛引进高校的模式中总结出若干经验为宁波提供借鉴,打造“东宁波”的名校集聚区。

表1:2018年副省级城市及全国主要城市高校数量

一、南深圳:聚焦世界一流高校、探索多种共建模式,创造高等教育的“深圳速度”

图1:深圳大学一角

图片来源:网络

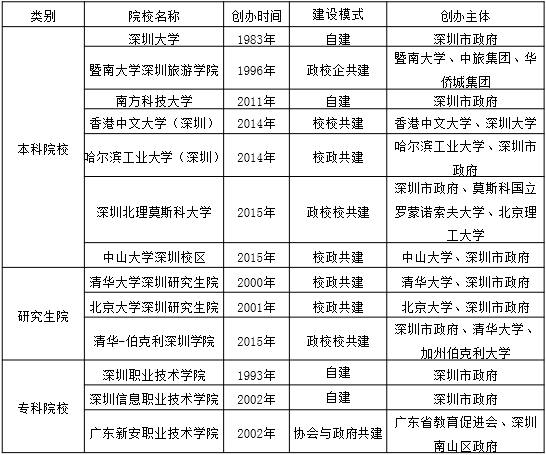

深圳作为“北上广深”中的一线城市,经济体量居全国第三,仅次于上海、北京,经济密度全国最高,是第二名上海的4倍多。改革开放四十年来,深圳创造了一个又一个举世瞩目的“深圳速度”,同样在高等教育领域,深圳也创造了令人惊叹的“深圳速度”。深圳高等教育从无到有,从弱到强,目前已建成13所高校,包括6所本科院校、4所研究生院和3所专科院校,其中5所本科院校和3所研究生院均为引进共建,占比达六成以上。同时,深圳已与中国科学院大学、武汉大学、中国人民大学、北京中医药大学等签署协议,将在深圳设立校区,清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学等近20所985高校,以及香港科技大学、香港理工大学等6所香港高校将在深圳成立研究院。到2025年,深圳将拥有高校20所左右,3-5所高校综合排名进入全国前50名,届时将成为南方重要的高等教育中心。

表2:深圳现有高校基本情况

纵观深圳高等教育的发展史,就是借力引进新资源、创新发展新模式的探索史。在高等教育资源极为匮乏的情况下,深圳引进了清华、北大等国内顶尖高校,后来又陆续吸引了其他985高校、香港知名高校等。凭借良好的创新合作机制和开放的合作氛围,深圳高校建设模式多样,以深圳市政府与引进高校合作共建为主,还包括引进高校与本地高校共建的校校模式、深圳市政府与国内外高校共建的政校校模式以及区政府、企业、协会等参与建设的模式。目前,深圳引进共建的高校主要为分校区、研究生院及研究院三种类型,部分高校如哈尔滨工业大学就是从建立深圳研究生院起步逐步发展至深圳校区,从研究生教育到拓展至本科生教育,开展更大规模、更深层次的合作办学。

二、北青岛:引进多元类型高校、加大投入力度,打出高等教育的“青岛牌”

图2:山东大学青岛校区

图片来源:网络

青岛在我国五个计划单列市之中,经济体量仅次于深圳,位列第二。为促使青岛高等教育的规模和实力与其经济总量和城市地位相匹配,支撑城市发展的后劲,青岛全面实施高教引进战略。自2011年开始,青岛共签约引进高校32所,包括已经运行开展工作的16所和正在推进的16所,其中中国科学院大学、中国社会科学院大学、山东大学、北京航空航天大学、哈尔滨工程大学、中央美术学院等均将在青岛设立分校区,复旦大学、同济大学、上海财经大学等将在青岛成立研究院。与深圳高等教育基础薄弱的现实条件不同,青岛原有高校25所,包括16所本科院校、8所专科院校和1所成人高校。计划到2020年,在青高等教育机构(含军事院校)总数由目前的25所将增加至50所以上,在校生数量和高校数量将位居计划单列市首位。

表3:青岛主要引进共建分校区情况

三、东宁波:加强顶层设计、激发创新活力,重塑高等教育的“宁波模式”

图3:宁波大学一角

图片来源:网络

宁波是副省级城市,也是计划单列市,但由于历史原因,宁波高等教育基础薄弱,至今没有高水平大学布局,与其经济实力和城市地位不相匹配。自90年代末,宁波加大高等教育投入力度、创新体制机制,建立起十余所高校,形成了类型多元、体制多样、特色鲜明的办学格局。然而,近年来与深圳、青岛等城市相比,宁波逐渐显现出后劲不足之势,甚至面临办学资源不足、活力不够、发展趋缓等困境。

新一轮高校争夺战对于宁波而言是挑战更是机遇,异军突围、抢占资源是宁波高等教育取得跨越式发展的重要路径。如何突围?结合宁波高等教育的发展历程及现实基础,借鉴深圳、青岛的经验,主要有如下四点建议:

一是加大顶层设计规划。无论是深圳还是青岛,均在市级层面出台了引进高等教育资源的专门文件,明确了引进范围、共建模式、办学机制等,并提供相应的政策、资金支持。宁波于2017年提出“四名”工程计划,但至今仍未出台政策文件。当务之急,宁波亟需从市级层面谋划布局高等教育资源引进计划及方案。

二是推进体制机制创新。宁波在上一轮高等教育发展过程中取得跨越式发展的最大因素就是创新、灵活、多元,在新一轮高等教育发展中,宁波需继续保持体制机制创新的活力,探索多样化的引进模式、共建模式及办学机制。

三是科学引进国内外知名高校。从各地引进的高校来看,几乎都有清华、北大的身影,清华、北大在国内高校的地位确实无可撼动,但高校的资源是有限的,经过各地瓜分之后,到某一城市的资源还剩多少,真正发挥作用就少之又少了。因此,在引进高校的选择方面,“名校”只是必要条件,更多还要考虑高校与城市产业发展的匹配度以及高校在推动城市发展中能发挥的真正作用。

四是发挥区县(市)作用。高校下沉区县(市)已成为当前高校布局的一大趋势,尤其对于深圳、青岛、宁波等沿海发达城市而言,区级经济实力不容小觑,深圳南山区、青岛西海岸区已加入高校争夺战中,宁波区县(市)也要在高校引进中发挥重要作用。

当然,引进高校不是为了“引”而“引”,核心还是为了通过引进高校来为城市经济社会发展提供人才和智力支撑,同时提升城市的文化软实力和品牌影响力。“引进”只是第一步,如何让引进高校融入城市发展、发挥其最大价值才是最重要、最关键的环节,也是高校争夺战中各个城市亟需破解的难题。

本文版权归长城战略咨询所有,转载请注明来源,并附上原文链接。

关注我

!

按住 、识别

合计: {{price}} 元 (不含运费)

去购物车结算